Scuola, attenzione dove iscrivi tuo figlio

Il caso del tredicenne della Scuola Media di Verona costretto a salire la scala “arcobaleno” pare, per ben quattro volte, e poi visto che si rifiutava, perchè evidentemente non condivideva il progetto scolastico gender free, si è beccato una nota per il suo ostinato rifiuto. L'episodio apre una seria riflessione in merito a certi progetti che vengono inoculati agli alunni nelle scuole italiane, e talvolta all'insaputa dei genitori. Questi progetti (in generale) oltre a mettere in ombra le materie curricolari, rendendole quasi inutili e marginali, materiale stantio da smaltire, a volte sono pericolosi come quelli ispirati alla teoria gender. Siamo chiari, i progetti e le iniziative di questo tipo, con il pretesto di educare all’uguaglianza e di combattere le discriminazioni, il bullismo, la violenza di genere o i cattivi stereotipi, spesso promuovono: l’equiparazione di ogni orientamento sessuale e di ogni tipo di "famiglia"; la prevalenza dell' "identità di genere" sul sesso biologico (e la conseguente normalizzazione della transessualità e del transgenderismo); inoltre, la decostruzione di ogni comportamento o ruolo tipicamente maschile o femminile insinuando che si tratterebbe sempre di arbitrarie imposizioni culturali; la sessualizzazione precoce dei giovani e dei bambini. Pertanto, sarebbe opportuno che i genitori si occupassero di quello che viene proposto a scuola ai propri figli. E' proprio quello che chiedeva tempo fa la scrittrice torinese Paola Mastrocola in una splendida lettera rivolta ad ipotetico genitore, pubblicata alla fine del libro, “Il danno scolastico. La scuola progressista come macchina della disuguaglianza”, edito da La nave di teseo (2021) A Verona il genitore è stato attento ed ha reagito al progetto che stavano propinando al proprio figlio, ma non capita spesso.

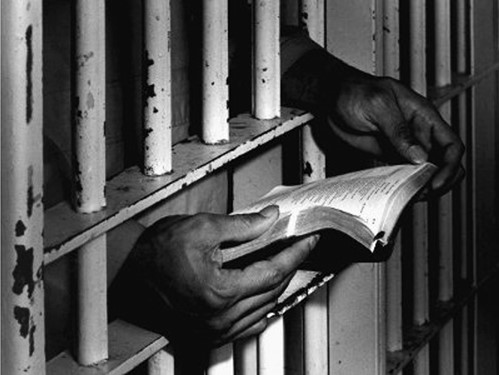

La Mastrocola in questa lettera si rivolge ai genitori perchè sono loro quelli che dovrebbero vigilare sull'educazione e il comportamento del figlio. L'ex professoressa è convinta che il genitore, nonostante tutto, è interessato a come si comporta e cosa apprende a scuola. Ammesso che la scuola ha un ruolo fondamentale sia nei primissimi anni che dopo, la Mastrocola consiglia al genitore di prestare molto attenzione fin dagli esordi alla scuola del proprio figlio. “Non solo agli aspetti materiali e relazionali (l'edilizia, la socializzazione ecc), ma anche e soprattutto alle cose sostanziali, quelle che riguardano lo studio: cosa si studia nella classe di suo figlio, che compiti deve fare a casa, quante e quali cose riesce ad imparare”. In un passaggio del libro la professoressa, scrive che proprio insegnando Dante, Petrarca, Boccaccio e Ariosto, che potremmo favorire quelle “educazioni” alla democrazia, alla cittadinanza, all’accoglienza, che tanto amiamo introdurre nella scuola. E se vede che l'insegnante fa poca grammatica o non fa ortografia, e quindi, suo figlio non sa scrivere e non sa leggere correttamente, non sa distinguere un accento da un apostrofo, protesti. Non faccia caso alle tante teorie pedagogiche in voga oggi, che proclamano le meravigliose innovazioni della scuola democratica e che magari potrebbero indurla a credere di essere un reazionario nostalgico. Si tappi le orecchie, resista, non si faccia abbindolare. Superi questa sudditanza psicologia, non abbia dubbi, faccia sentire la sua voce. “Protesti anche se vedesse che a suo figlio non viene mai dato un libro da leggere”. O se viene a sapere che l'insegnante in classe non spiega, ma si limita a leggere solo dal libro di testo, o assegna un capitolo o una poesia e basta. Inoltre protesti (e qui la vedo dura) se suo figlio viene promosso, nonostante abbia studiato poco o abbia preso tante insufficienze. Anche perché secondo la Mastrocola, il figlio, “non si avvantaggerà mai, in nessuna occasione, di voti e giudizi che certificano il falso”. Attenzione, avverte la professoressa,“suo figlio ha bisogno della verità, anche se scomoda o frustrante: perché la verità aiuta a crescere, e con quella verità dovrà fare i conti nel mondo, prima o poi”. L'ex professoressa con tono insistente, incalza il genitore e chiede, per favore: “non protesti soltanto quando suo figlio prende 4 o viene bocciato, o se la palestra è troppo piccola, la mensa non è adeguata si fanno troppe poche gite e il Piano dell'offerta formativa non prevede corsi di judo, educazione stradale o alimentare e sportelli di sostegno psicologico”. Cose allettanti, ma rifletta, qual è il nocciolo della scuola, perchè lei manda suo figlio a scuola, che cosa vuole davvero che impari. Protesti se constata che l'insegnante non sa insegnare e non conosce la materia che insegna, così come protesterebbe se il medico non sapesse fare una diagnosi, o peggio, le facesse un'operazione sbagliata. Non pensi che un danno cognitivo sia qualcosa di trascurabile. Ricordo di una collega in Sicilia che sottolineava sempre questo aspetto. Protesti quando suo figlio fa compiti troppo facili e il livello scolastico è volutamente tenuto basso. E se non viene ascoltato cambi sezione o meglio scuola. Trovi una scuola migliore, dove l'asticella non è stata abbassata. Chieda alla scuola, per esempio che è fondamentale “saper collegare logicamente i pensieri e saperli esprimere sia ancora oggi fondamentale per i giovani”. E se per caso crede nei libri, che la civiltà dei libri sia irrinunciabile e superiore, chieda alla scuola di crederci anche lei e per prima, “le chieda di mettere al centro i libri, non solo formalmente e retoricamente con formule tipo 'leggere è bello', ma insegnando quotidianamente a leggere, a capire fino in fondo le parole e la sintassi, e ogni sfumatura di significato”. La scuola è il luogo naturale dei libri, sarebbe il colmo se smettesse di usarli. Nella lettera la nostra ex docente ricorda la esecrabile DAD, le varie riforme infernali, le mode più assurde, la burocratizzazione e lo svuotamento culturale della scuola. Ricorda che l'esaltazione degli strumenti digitali a danno dei libri hanno impoverito la scuola. Inoltre l'abominevole guerra di certi pedagogisti “democratici” “contro la lezione (bollata spregiativamente come 'frontale') ha reso difficilissima la trasmissione delle conoscenze, e delle passioni che alimentano la voglia di conoscere”. Attenzione chiarisce Mastrocola, lei interessandosi della scuola, sta agendo per il bene di suo figlio. E deve pensarci subito quando ha sei anni, quando inizia a frequentare la scuola elementare (ora Primaria), poi a quindici anni è troppo tardi. Lei deve battersi per una scuola di qualità. Senza qualità, la scuola non è niente. Non serve. Diventa solo un parcheggio o un parco giochi. A questo punto della lettera ci aspetteremmo dalla professoressa, una soluzione, cos'è una scuola di qualità. Non lo dice, ma certamente dice una cosa di buon senso: i genitori sanno benissimo cos'è una scuola di qualità. Basta osservare. Guardi i quaderni di suo figlio, osservi come parla suo figlio, quante parole usa, come si esprime. E torniamo al punto di partenza.

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)