Nel braccio della morte: l’avvocato statunitense a fianco dei condannati alla pena capitale

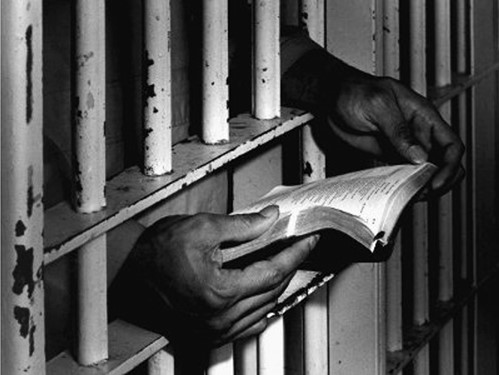

Un cristiano nel braccio della morte. Il mio impegno a fianco dei condannati, con Prefazione di Papa Francesco (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2024, pp. 192), più che una testimonianza autobiografica, è la condivisione di un’esperienza di vita forte e sconvolgente. Il protagonista è Dale Recinella, avvocato di successo a Wall Street (sede della Borsa di New York) che, dopo un’esperienza grave di malattia, decide a quarant’anni suonati di cambiare radicalmente vita dedicandosi ad una particolare “categoria” di poveri: i condannati a morte nelle carceri statunitensi, assistendoli spiritualmente come “cappellano laico”.

La sua storia di accompagnamento e sostegno delle persone condannate alla pena capitale ed ai loro familiari è una testimonianza della vicinanza misericordiosa di Dio agli esclusi ed ai dimenticati, come raccontato in occasione del suo intervento all’incontro “Papa Francesco. Misericordia e missione”, che si è tenuto al Meeting di Rimini il 24 agosto 2024. Attraverso gli oltre trent’anni di ministero nelle carceri, infatti, Recinella ha sperimentato direttamente «che accompagnare quanti sono ai margini dentro ai recinti di filo spinato significa entrare nella misericordia di Dio. […] Poco a poco, un appuntamento di preghiera per volta, gli uomini diventano più che semplici nomi sulle divise carcerarie blu. Emergono persone reali, con storie reali e vite reali» (Dale Recinella, Meglio accendere una candela che maledire il buio, L’Osservatore Romano, 24 agosto 2024, p. 4).

Si capisce quindi come il tono narrativo del libro Un cristiano nel braccio della morte riesca a coinvolgere il lettore in una storia incredibile e di grande impatto emotivo perché l’Autore, classe 1951, laureato in legge e in teologia, insieme alla moglie Susan, dopo l’esperienza personale d’incontro e di conversione a Gesù ha deciso fin dal 1998 di accompagnare spiritualmente i condannati a morte in alcuni dei penitenziari della Florida. Si tratta di uno Stato nel quale il metodo ordinario di esecuzione è l’iniezione letale e, pochi giorni dall’appena citato intervento di Recinella al “Meeting per l’amicizia fra i popoli” di Comunione e Liberazione, ovvero il 29 agosto del 2024, con tale brutale metodo è stata eseguita l’ultima (per ora) sessantottesima esecuzione della pena capitale eseguita in Florida dal 1997 ad oggi.

La vicenda umana e spirituale di Dale Recinella è conosciuta in Italia anche per gli articoli scritti negli ultimi anni per il quotidiano ufficioso della Santa Sede L’Osservatore Romano. Il suo recente libro-testimonianza, però, descrive a tutto tondo come sia stato possibile che un uomo, con in testa ben altri traguardi da raggiungere nel proprio futuro, sia diventato “a tempo pieno” il cappellano, da professionista laico, marito e padre di famiglia, dei condannati alla pena capitale. Una missione sempre più difficile e delicata se, come rileva Papa Francesco nella sua Prefazione, le esecuzioni capitali ormai, lungi dal fare giustizia, alimentano un senso di odio e di vendetta che si trasforma in un veleno pericoloso sia per i condannati sia per il corpo delle nostre società civili.

«A Dale Recinella vorrei quindi - aggiunge il Pontefice -, dire un grazie sincero e commosso: perché la sua azione di cappellano nel braccio della morte è una tenace e appassionata adesione alla realtà più intima del Vangelo di Gesù, che è la misericordia di Dio, il suo amore gratuito e indefesso per ogni persona, anche per coloro che hanno sbagliato. E che proprio da uno sguardo d’amore, come quello di Cristo sulla croce, possono trovare un senso nuovo al loro vivere e, anche, al loro morire».

«Il Vangelo - ribadisce a tal proposito il Santo Padre - è l’incontro con una Persona viva che cambia la vita: Gesù è capace di rivoluzionare i nostri progetti, le nostre aspirazioni e le nostre prospettive. Conoscere Lui vuol dire riempire di significato la nostra esistenza perché il Signore ci offre la gioia che non passa. Perché è la gioia stessa di Dio» (Papa Francesco, La pena di morte non fa giustizia ma è un veleno per la società, L’Osservatore Romano, 19 agosto 2024, p. 7).

Quello di Recinella e di tutti i “cappellani delle carceri”, conclude Papa Francesco nella Prefazione, è in definitiva «un compito difficilissimo, rischioso e arduo da praticare, perché tocca con mano il male in tutte le sue dimensioni: il male compiuto verso le vittime, e che non si può riparare; il male che il condannato sta vivendo, sapendosi destinato a morte certa; il male che, con la pratica della pena capitale, viene instillato nella società. Sì, come ho più volte ribadito, la pena di morte non è in alcun modo la soluzione di fronte alla violenza che può colpire persone innocenti. Le esecuzioni capitali, lungi dal fare giustizia, alimentano un senso di vendetta che si trasforma in un veleno pericoloso per il corpo delle nostre società civili. Gli Stati dovrebbero preoccuparsi di permettere ai detenuti la possibilità di cambiare realmente vita, piuttosto che investire denaro e risorse nel sopprimerli, come fossero esseri umani non più degni di vivere e di cui disfarsi. Nel suo romanzo “L’idiota” Fëdor Dostoevskij sintetizza così, in maniera impeccabile, l’insostenibilità logica e morale della pena di morte, parlando di un condannato alla pena capitale: “È una violazione dell’anima umana, niente altro! È detto: “Non uccidere”, e invece, perché lui ha ucciso, altri uccidono lui. No, è una cosa che non dovrebbe esserci”. Proprio il Giubileo dovrebbe impegnare tutti i credenti per chiedere con voce univoca l’abolizione della pena di morte, pratica che, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, “è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità della persona!” (n. 2267). Inoltre, l’azione di Dale Recinella, senza dimenticare l’importante apporto di sua moglie Susan come traspare dal libro, è un grande dono per la Chiesa e per la società degli Stati Uniti, dove Dale vive e opera. Il suo impegno come cappellano laico, proprio in un posto davvero disumano come il braccio della morte, è testimonianza viva e appassionata alla scuola della misericordia infinita di Dio. Come il Giubileo straordinario della Misericordia ci ha insegnato, non dobbiamo mai pensare che possano esistere un nostro peccato, un nostro sbaglio o una nostra azione che ci allontanino definitivamente dal Signore. Il suo cuore è già stato crocifisso per noi. E Dio può solo perdonarci. Certo, questa infinita misericordia divina può anche scandalizzare, come scandalizzava tante persone al tempo di Gesù, quando il Figlio di Dio mangiava con i peccatori e le prostitute. Lo stesso fratello Dale deve far fronte a critiche, rimostranze e rifiuti per il suo impegno spirituale accanto ai condannati. Ma non è forse vero che Gesù ha accolto nel suo abbraccio un ladrone condannato a morte? Ebbene, Dale Recinella ha davvero capito e testimonia con la sua vita, ogni volta che supera la porta di una prigione, in particolare quella che lui chiama “la casa della morte”, che l’amore di Dio è senza confini e senza misura. E che anche il più turpe dei nostri peccati non deturpa agli occhi di Dio la nostra identità: restiamo suoi figli, da lui amati, da lui custoditi e considerati preziosi» (Papa Francesco, Città del Vaticano, 18 luglio 2024).

Per il suo impegno sociale e spirituale Dale Recinella ha ottenuto negli ultimi vent’anni molteplici riconoscimenti da importanti istituzioni statunitensi e internazionali. Solo per citarne alcuni nel 1997 la Notre Dame University (Indiana) l’ha nominato Cittadino e credente esemplare, nel 2000 i cappellani dell’Union Correctional Institution della Florida l’hanno insignito del riconoscimento di Cittadino volontario dell’anno e, da ultimo, la Pontificia Accademia per la Vita (PAV) gli ha assegnato nel 2019 il premio Custode della vita destinato «a personalità non appartenenti all’ambito accademico che, nella vita privata e professionale, si sono distinte per significative azioni a sostegno tutela e promozione della vita umana».

.png)

con logo AISLA.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.jpeg)