La bellezza secondo Roger Scruton

“Personalmente, penso che stiamo rischiando di perdere la bellezza. E vi é il pericolo che, con questa, perderemo anche il senso della vita”. Così si esprime uno degli ultimi filosofi puri del Vecchio Continente, l’inglese Roger Scruton, il quale ha pubblicato un saggio assai impegnativo e molto politicamente scorretto su un tema di perenne attrazione – l’idea di bellezza – (R. Scruton, La bellezza. Ragione ed esperienza estetica, Vita & Pensiero, Milano, Euro 16,00) che pur partendo da orientamenti di partenza ‘altri’ (Scruton è anglicano) arriva, da non cattolico, a sposare i contenuti nella migliore tradizione estetica cattolica rispolverando classici d'annata e antiche lezioni d'autore. Il risultato è un testo formidabile, etichettato ovviamente già come fuori moda dalla cultura egemone, perchè vi compaiono – e anzi vi dettano letteralmente lo spartito – termini ormai scottanti come ‘verità’, ‘ragione’, ‘vita’ e ‘morte’. Già la premessa metodologica è quantomai provocatoria per un pubblico tendenzialmente relativista: il filosofo è convinto infatti che “la bontà e la verità non si contrappongono mai e la ricerca dell'una é sempre compatibile con il giusto rispetto dell'altra” (pag. 12) il che vuol dire essenzialmente due cose, tutt'altro che scontate al giorno d'oggi. Anzitutto che il bene e il vero esistono sul serio e non sono concetti filosofici immaginari o termini vuoti del vocabolario, quindi, in secondo luogo, che è possibile ad ognuno comprenderli e realizzarli personalmente. Riguardo alla bellezza, evocando sullo sfondo San Tommaso d'Aquino, l’Autore aggiunge che la sua esperienza, come il giudizio che essa determina, rappresentano “una prerogativa degli esseri razionali” (pag. 35) dal momento che solo gli esseri razionali nutrono interessi estetici: d'altra parte, un'osservazione attenta al reale non dovrebbe fare molta fatica a cogliere che la razionalità degli uomini “é coinvolta dalla bellezza [almeno] come lo é dal giudizio morale e dalla convinzione scientifica” (pag. 39). Se siamo onesti con noi stessi, riflettendo sulle scelte piccoli e grandi del nostro quotidiano, anche senza avere studiato tomi enciclopedici, ci accorgiamo immediatamente che “in una vita realmente vissuta il gusto é una componente fondamentale” (pag. 57). Insomma, checché ne pensi l'ultimo critico d'arte che va in tv ad elargire sciocche filastrocche prese per oro colato e condite da applausi in quantità (del tipo “non é bello ciò che é bello ma è bello ciò che piace”), l'argomentazione seria di Scruton si fonda sul fatto (un fatto, non un'idea) che la bellezza di per sé costituisca un valore reale e universale, profondamente radicato nella nostra natura razionale (solo l'uomo giudica il bello e ne prova piacere).

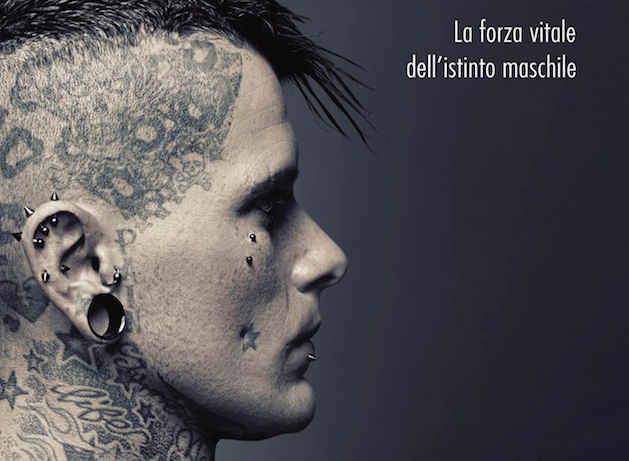

Inoltre, per il filosofo britannico “nella nostra esperienza il bello e il sacro sono contigui [e] i nostri sentimenti per l'uno si riversano costantemente sul territorio rivendicato dall'altro” (pag. 73). Questo é forse il punto più delicato in assoluto dello studio e il campo oggi più minato perché associare il bello direttamente al sacro é quanto di più anti-moderno e contemporaneamente contro-rivoluzionario si possa fare. Tuttavia, per il non-cattolico Scruton le cose stanno davvero così. Anzi, il fatto che il sacro sia stato di fatto espulso dall'arte contemporanea alla fine spiegherebbe logicamente anche come mai il brutto, l’osceno e persino l'orrido e l'indecente siano diventati così comuni nelle tele dei pittori e nelle rappresentazioni teatrali. Tuttavia, “il punto non é solo che gli artisti, i direttori, i musicisti e altre figure che hanno a che fare con l'arte sono in fuga dalla bellezza. Ci troviamo davanti al desiderio di sciupare la bellezza, con atti di iconoclastia estetica. Ovunque la bellezza ci tenda un agguato, può intervenire il desiderio di prevenirne l'attrattiva, facendo sì che la sua esile voce non sia udibile dietro le scene di dissacrazione” (pag. 148). Tutto questo è paradossale, se non proprio assurdo, dal momento che invece “l'esperienza della bellezza ci spinge anche ad andare al di là di questo mondo, in un 'regno di fini' in cui il nostro desiderio ardente di immortalità e di perfezione trova finalmente una risposta. Come affermavano sia Platone, sia Kant, quindi, il sentimento nei confronti della bellezza é prossimo alla mentalità religiosa, poiché emerge da un senso umile del vivere con imperfezioni pur aspirando all'unità suprema con il trascendente” (pag. 149). Illuminanti tal proposito le considerazioni senza peli sulla lingua rivolte all'irreligiosa cultura di massa postmoderna, talvolta violentemente anti-cristiana, e alla banalizzazione che essa veicola continuamente dell'amore umano e del suo fine. “La forma umana é sacra per noi perchè reca il segno dell'incarnazione. La profanazione intenzionale della forma umana, attraverso la pornografia del sesso o la pornografia della morte e della violenza, é diventata, per molti, una sorta di compulsione. E, questa profanazione, che sciupa l'esperienza della libertà, é anche una negazione dell'amore. Si tratta di un tentativo di rifare il mondo come se l'amore non ne facesse più parte. Questa é certamente la caratteristica più importante della cultura postmoderna [...] una cultura senza amore, che ha paura della bellezza perché é turbata dall'amore” (pagg. 151-152). Per questo, insiste Scruton, “chiunque abbia a cuore il futuro dell'umanità dovrebbe studiare il modo di infondere nuova vita nell''educazione estetica', come la definiva Schubert, che ha come scopo l'amore della bellezza” (pag. 158).

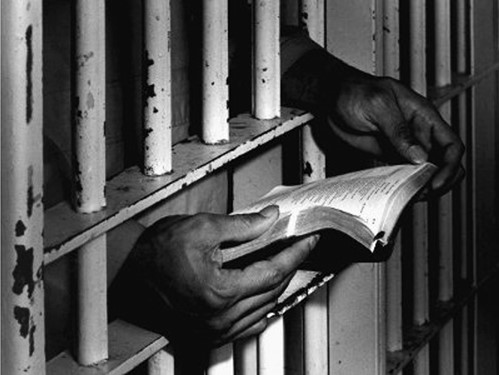

Il punto centrale è che in un'epoca in cui la fede va declinando (alcuni sociologi per la verità parlano già, abbastanza esplicitamente, di un Europa post-cristiana) l'arte con il suo semplice e silenzioso esserci “rende duratura testimonianza della fame spirituale e dell'ardente desiderio di immortalità della nostra specie [...] perciò, l'educazione estetica conta oggi più che in qualsiasi periodo storico precedente” (pag. 159). Eppure, ciononostante, il degrado dell'arte, sotto gli occhi di tutti, non é mai stato più evidente. Lontano da schematismi, interpretazioni di maniera, correnti e canoni manualistici, la battaglia decisiva, ancora una volta, pare allora giocarsi nel cuore umano di ognuno, attore o spettatore che sia. Viene in mente qui l'indimenticabile Fëdor Dostoevskij, la sua finissima metafisica in prosa e i Fratelli Karamazov quando lo scrittore russo fa dire a Dmitrij Karamazov quelle parole celebri, letterarie, insieme metaforiche e sempre valide: “La Bellezza é una cosa terribile. E' la lotta tra Dio e Satana e il campo di battaglia è il mio cuore”. Difficile ribattere che stesse parlando a vanvera uno che non se intendeva. D'altra parte, basta dare un'occhiata ai capolavori oggettivi di sempre dell'arte slava (e non solo) per comprendere come mai, a partire dall'artista stesso, realizzare un'opera d'arte volesse dire quasi sempre cercare d'illuminare con luci, riflessi e colori, conferendogli un'attrattiva inedita pro populo, le pagine più ardue della teologia cristiana.

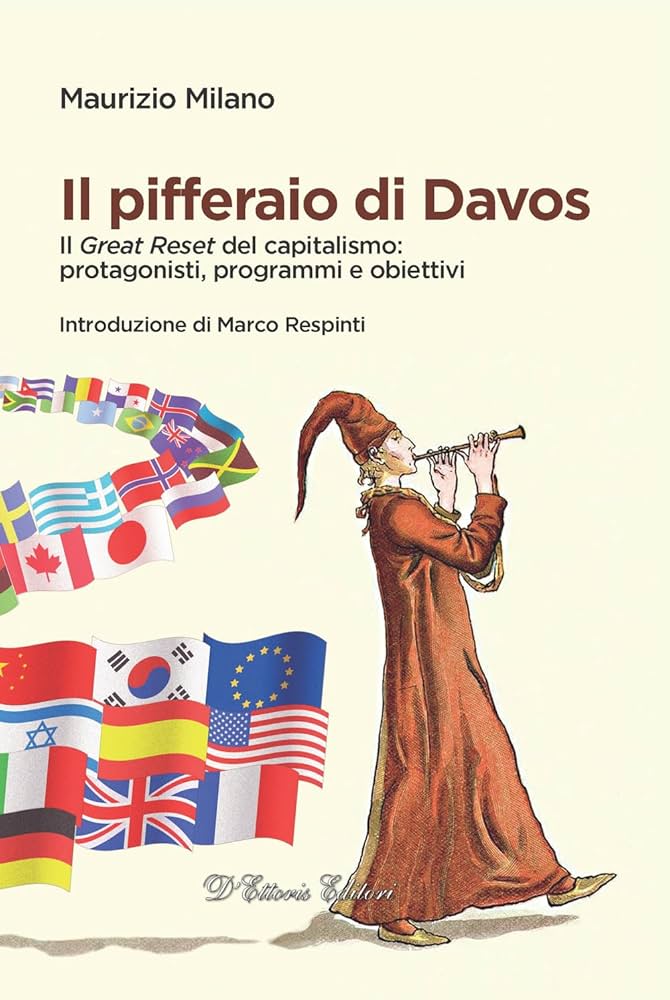

Per concludere, insomma, “la vera arte é un appello alla nostra natura superiore, un tentativo di affermare l'altro regno, quello in cui prevale l'ordine morale e spirituale [...] Ecco perché l'arte conta. Senza la ricerca consapevole della bellezza, rischiamo di cadere in un mondo di abituale dissacrazione e di piaceri che generano dipendenza, un mondo in cui il valore dell'esistenza umana intesa come esperienza che vale la pena vivere non é più percepibile con chiarezza [...[ La bellezza sta scomparendo dal nostro mondo perchè viviamo come se fosse priva di importanza; e viviamo così perchè abbiamo perso l'abitudine al sacrificio e cerchiamo sempre, con ogni mezzo, di evitarlo. La falsa arte del nostro tempo, macchiata di kitsch e dissacrazione, ne é un segno. Fare riferimento a questo aspetto della nostra condizione non significa sollecitare la disperazione. E' un segno distintivo degli esseri razionali il fatto che essi non vivono solo – o nient'affatto – nel presente. Essi hanno la libertà di disprezzare il mondo che li circonda e di vivere in maniera diversa. L'arte, la letteratura e la musica della nostra civiltà ce lo ricordano, e, inoltre, indicano la strada che é sempre aperta davanti a loro: la strada che permette di uscire dalla dissacrazione alla volta di ciò che é sacro e sacrificale. E ciò, in poche parole, é quello che ci insegna la bellezza” (pagg. 162-164). La prossima pubblicazione di Scruton, in uscita per D’Ettoris, è la traduzione di ‘How to be a conservative’ un manifesto ragionato del conservatorismo come pensiero, gusto e modo di vivere. Da non perdere.

.png)

.jpg)

.jpg)

%2C%20Pompeo%20Batoni%2C%20Museo%20Nazionale%20Lucca.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpeg)