I 200 anni di Francesco Faà di Bruno

Si è aperto il 29 marzo 2025 il fitto calendario di celebrazioni e incontri in memoria di Francesco Faà di Bruno, per il bicentenario della sua nascita (29 marzo 1825). Tra le attività a cui ha dedicato la vita: la cura degli ultimi, delle donne di servizio, delle ragazze madri e dei loro bambini, la ricerca scientifica a livello accademico e l’insegnamento. 'Personaggio poliedrico che nella Torino dei Santi Sociali dell’ottocento riuscì a coniugare in modo mirabile scienza e fede'.

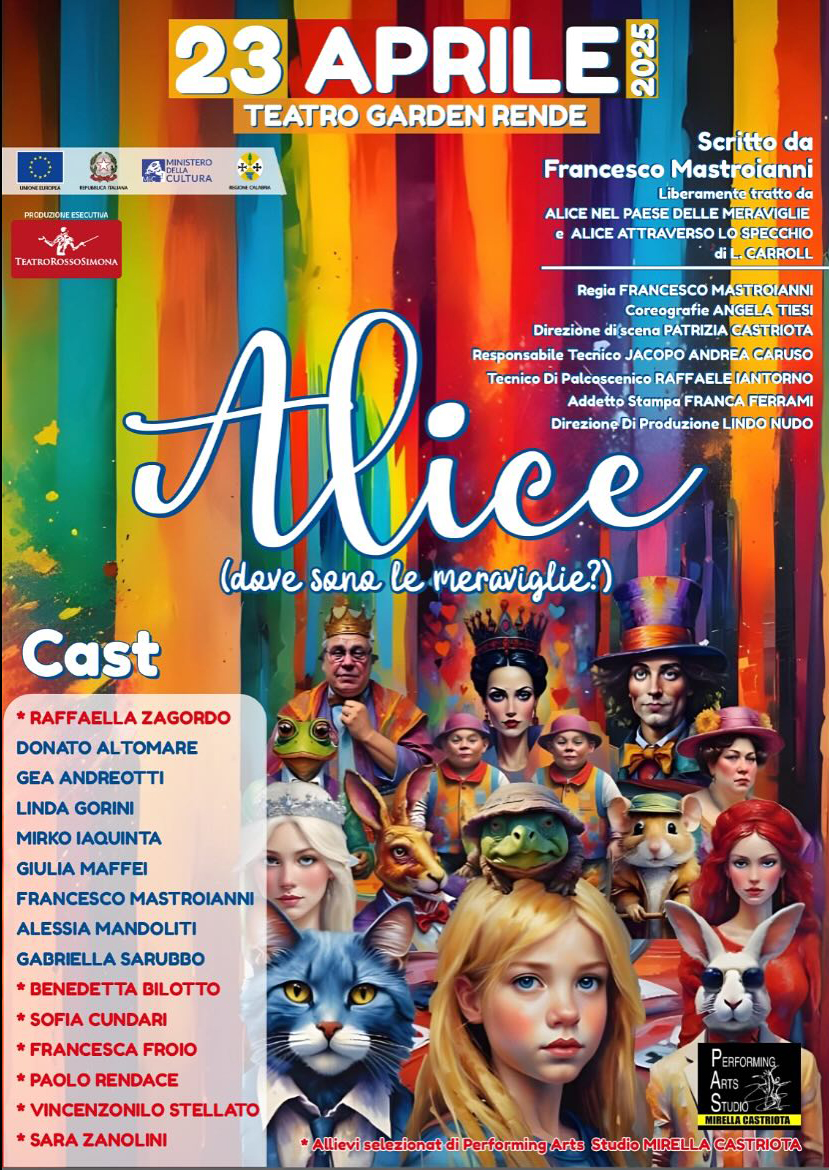

Ad aprire l’anno commemorativo è stato il card. Roberto Repole il 29 marzo scorso con la S. Messa solenne presso la Chiesa di Nostra Signora del Suffragio (via San Donato 31) a Torino. In serata dopo un momento conviviale presso il salone dell'Istituto Faa di Bruno, si è svolto un concerto «Inno alla gioia» dell’orchestra e del coro Ex Novo diretto da Chiara Pavan. Seguiranno altri appuntamenti nei prossimi mesi, sono in calendario, una serie di eventi per celebrare i duecento anni del Beato: concerti, spettacoli teatrali, conferenze e convegni che, per quasi un anno, aiuteranno a comprendere i diversi aspetti della varie vite vissute da Francesco Faà di Bruno.

Francesco Faà di Bruno, nel corso della sua esistenza riuscì a vivere più vite tutte insieme. Vestì la talare, amico e coetaneo di don Bosco, ha fondato l’ordine delle suore Minime di Nostra Signora del suffragio. A 15 anni entra all’Accademia militare di Torino, a 19 è nominato luogotenente e ne ha 23 quando partecipa alla prima guerra di indipendenza (1848-49), aiutante di campo del principe Vittorio Emanuele, futuro re d’Italia. L’esperienza lo delude e nel 1851, a 28 anni, lascia l’esercito con il gradi di capitano, per dedicarsi allo studio e al sacerdozio. Torna a studiare alla Sorbonne, dove si era già laureato in matematica alcuni anni prima, per ottenere il dottorato in astronomia, fisica, architettura, filosofia e teologia. Al suo rientro a Torino assume l’incarico di professore aggregato alla Facoltà di Matematica e Fisica. Contemporaneamente si dedica alla missione che lo impegnerà per tutto il resto della sua vita: colpito dallo sfruttamento delle ragazze che migravano dai paesi di campagna verso il capoluogo per servire nelle case delle famiglie benestanti, nel 1858 acquista un terreno e una casa nel borgo di San Donato e alcuni anni dopo inaugura l’opera di Santa Zita per accogliere gratis le donne in cerca di servizio curando la loro formazione. Beatificato nel 1988 da Papa Giovanni Paolo II.

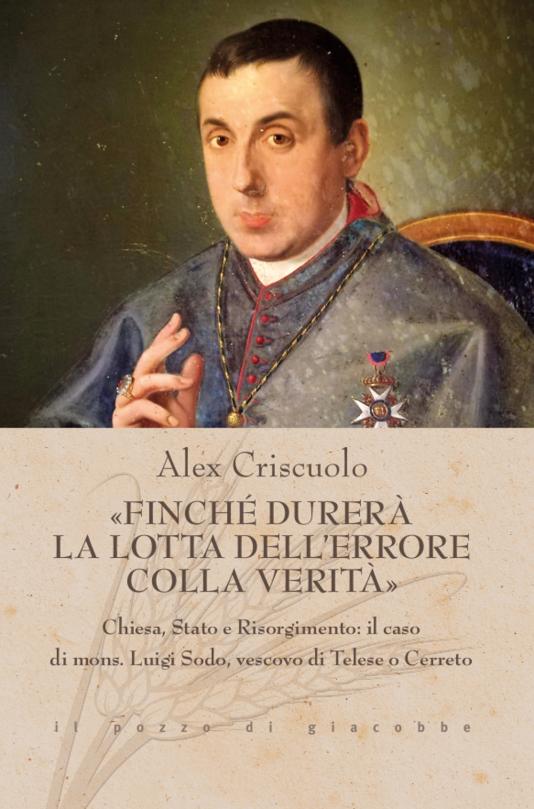

Al suo nome sono legate la Gran Carta del Mincio, la formula matematica detta appunto “di Faà di Bruno” e il miracolo architettonico della chiesa di Nostra Signora del Suffragio e Santa Zita, con quel campanile così stretto e alto da costituire una sfida alle leggi della fisica e alla Mole Antonelliana. Al suo “santo di quartiere” lo scrittore cattolico Vittorio Messori – cresciuto da laicista all’ombra della chiesa del Suffragio – ha dedicato la biografia Un italiano serio (riedita nel 2024 da Ares col titolo Il beato Faà di Bruno. Cristiano e scienziato nell’età del Risorgimento) e diversi capitoli di Quando il cielo ci fa segno (Mondadori, Milano 2018).

Francesco nacque duecento anni fa, il 29 marzo 1825, da Luigi, marchese di Bruno e da Carolina Sappa de’ Milanesi: una famiglia che si distingueva non solo per i nobili natali ma anche per la fede e la carità. Nella breve carriera militare, guadagnandosi la stima dell’erede al trono Vittorio Emanuele, che aveva combattuto insieme a lui e lo voleva precettore dei suoi figli. Fu inviato alla Sorbona di Parigi per prepararsi a questo ruolo, che non assunse mai a causa dell’ostilità dell’élite risorgimentale: “non sia mai che l’istruzione dei futuri sovrani venga affidata a un fervente cattolico. (…)” Nel 1853 in questo clima maturò l’addio alla carriera militare, senza interrompere mai i contatti con la corte e le istituzioni sabaude. Fu amico di San Giovanni Bosco, e in qualche misura complementare a lui: laddove il primo prediligeva il “fare e tacere”, il secondo preferiva “fare e far sapere” il bene compiuto dai cattolici anche quando le autorità anticlericali mettevano i bastoni fra le ruote. Nella Torino dell'Ottocento cercò di dare risposte ai diversi bisogni della gente del tempo, soprattutto dei più deboli e degli emarginati a cominciare delle numerose donne di servizio disoccupate o comunque bisognose di assistenza materiale e spirituale nacque la Pia Opera di Santa Zita, fondata nel 1859. (...) Opera di carità di cui Faà di Bruno faceva presenti al re Vittorio Emanuele II i risvolti anche sociali. “Essa fu il fulcro attorno al quale sorsero varie iniziative a sostegno di altre donne inferme, invalide o abbandonate. Le sue cure si estendevano poi ad altre categorie di “dimenticati”, preoccupandosi delle condizioni igieniche e del riposo festivo. Per l’Opera di Santa Zita progettò una “lavanderia modello”, che garantiva lavoro e sostentamento alle assistite, e diede inizio alla costruzione della chiesa del Suffragio, destinata alla cura spirituale del quartiere (allora malfamato) e alla preghiera per i caduti di tutte le guerre. E attorno alla chiesa e all’opera fondò nel 1869 la congregazione delle Minime di Nostra Signora del Suffragio, poiché «chi mira a Dio, a lasciare per secoli una successione di bene, non può far senza di religiose».(Stefano Chappalone, bicentenario. Francesco Faà di Bruno, apostolo nella Torino laicista, 29.3.25, lanuovabussola.it)

Una chiesa e una comunità di suore richiedevano un sacerdote rettore, così decise di intraprendere la via del sacerdozio tra le obiezioni dell’arcivescovo di Torino e l’incoraggiamento del Papa Pio IX. Fu ordinato a Roma nel 1876, e continuò a prodigarsi per l’istruzione e l’edificazione dei più poveri e specialmente delle donne. Morì il 27 marzo 1888, pochi giorni prima di compiere 63 anni e poche settimane dopo la morte di don Bosco.

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-min.jpg)

.jpg)

.jpeg)

.png)

.jpg)

.jpg)