Nascita dell’avventura scientifica

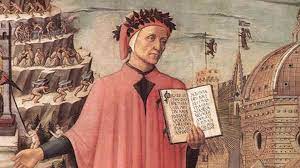

Prima di vedere le origini del calendario, occorre soffermarsi-brevemente, in un contesto come questo -sulla nascita della scienza; un’avventura straordinaria nella storia del pensiero umano, che ha visto il contributo di molti popoli e culture differenti, pur con la preponderanza- per motivi sorprendentemente teologici, come vedremo- della cultura cristiana medievale. Tanti storici della scienza-di diverso orientamento, come Edward Grant, Thomas Torrance ect- sono giunti a questa conclusione, ma, probabilmente, nessuno come il fisico e monaco benedettino Stanley Jaki, ne ha colto ed espresso lo spirito in un meraviglioso affresco intellettuale, che andrò a illustrare nelle prossime righe. Il primo contributo è dato dal popolo ebraico, che nell’insieme della sua letteratura sapienziale- raccolta nell’Antico Testamento- celebra la stabilità del creato. Significativo è un passo del celebre Libro di Giobbe- emblema della tribolazione umana-, nel quale Jahvè ricorda a Giobbe -assalito dai dubbi-di guardare alla razionalità dell’Universo come segno della Sua presenza e della Sua Provvidenza: “Puoi tu annodare i legami delle Pleiadi o sciogliere i vincoli di Orione? Fai tu spuntare a suo tempo la stella del mattino o puoi guidare l’Orsa insieme con i suoi figli? Conosci tu le Leggi del cielo o ne applichi le norme sulla Terra?” Il nocciolo dell’insegnamento sapienziale, dunque, è questo: la perfezione dell’universo riflette la Perfezione di Colui che l’ha creato e che, secondo il Libro della Sapienza, ha disposto tutto con misura, calcolo e peso. L’altro aspetto cruciale riguarda le tre leggi del moto, formulate e pubblicate per la prima volta, tutte assieme, nei Principia di Newton; qui, gli studi di Jaki, suffragati dalle scoperte documentali del fisico e storico della scienza Pierre Duhem, sono di un’acribia insuperata nel determinare come l’uomo, per la prima volta nella storia, giunse a capire e, dunque, a utilizzare la scienza latu sensu. Galileo prima e Newton, poi, - sulla scorta di una grande tradizione medievale- ebbero il merito di distinguere l’Ordine ontologico -appannaggio della filosofia, cioè davano per scontata, come dato originario, l’esistenza degli oggetti naturali-, dagli aspetti quantitativi degli stessi, descrivibili matematicamente. In definitiva, la scienza galileiana-newtoniana, per dirla con le parole di Jaki si occupa dello studio quantitativo degli aspetti quantitativi degli oggetti in movimento, niente di più e niente di meno, perché solo tali aspetti possono ricevere l’aureola scientifica della verifica quantitativa; in ciò consiste il potere eccezionale della scienza, ed anche il suo limite principale. La grande scoperta storiografica di Duhem fu la seguente: la prima legge del moto di Newton, in realtà, in una sua formulazione primitiva precede lo scienziato inglese di oltre trecento anni. La cronistoria è molto interessante e meritevole d’essere raccontata. Newton aveva ripreso la legge inerziale dai manoscritti di Cartesio, senza riconoscergli il merito; questi, a sua volta, aveva nascosto accuratamente di averla appresa, da giovane, quando studiava al Collegio dei Gesuiti di La Flèche. I Gesuiti si rifacevano a una tradizione precedente, appresa all’Università domenicana di Salamanca, a sua volta in debito con la Sorbona del trecento. Molto probabilmente, sia Newton, sia soprattutto Galileo e Cartesio, erano a conoscenza di quell’antica formulazione della legge inerziale utilizzata da Copernico ma anteriore a lui. E’ giunto il momento, finalmente, di riportare, fra le tante, la formulazione più precisa data da Giovanni Buridano a quella che potremmo definire come la radice al principio d’inerzia: ”Si potrebbe dire che quando Dio creò il mondo, mosse ciascuno dei corpi celesti come Gli piacque; Egli impresse a ciascuno di essi un impeto che li mantiene in movimento, così che Egli non ha più bisogno di muoverli, se non esercitando un influsso generale, simile a quello per cui Egli partecipa a tutte le azioni che si producono…E questo impeto che Egli impresse ai corpi celesti non si è indebolito né è venuto meno in seguito, dato che tali corpi non possedevano alcuna inclinazione verso altri movimenti, e dato che non esisteva neppure una resistenza che avrebbe potuto corrompere e reprimere quell’impeto”. Questa idea, espressa in uno dei commentari all’opera cosmologica aristotelica, I Cieli, fu accolta largamente in Europa, grazie anche allo sviluppo ulteriore portato avanti dal discepolo di Buridano, Nicola d’Oresme, prima suo successore alla Sorbona e poi vescovo della città di Lisieux. Per tale ragione, fu facile ai grandi geni, da Copernico a Galileo, passando per Newton, Cartesio e Keplero accettare l’idea decisiva che tutti i corpi sulla Terra, ne condividessero e il moto rotazionale e il moto orbitale. Buridano, in primis, e Nicola D’Oresme, seppur imperfettamente, avevano preparato il terreno culturale adatto alla nascita della scienza, cioè allo studio e al controllo degli aspetti quantitativi delle cose, misurabili in grammi, secondi e centimetri. Nulla nasce all’improvviso, meno che mai le grandi Rivoluzioni…Una riprova di ciò, è data dal fatto che, ancora oggi, nella Biblioteca dell’Università di Cracovia- dove studiò Copernico, esistono diverse copie dell’autografo di Buridano: altre si trovano sparse nelle biblioteche di tutta Europa. La storia, a questo punto, si fa ancor più intrigante e presenta, sullo sfondo, il motivo teologico cui accennavo prima. Vediamo il perché. In realtà, il primo a intravedere il principio d’inerzia era stato un celebre musulmano: Avicenna, famoso e acuto commentatore di Aristotele. Tuttavia, furono proprio i pregiudizi aristotelici-, un panteismo che considerava l’universo divinamente perfetto, sferico e in moto circolare eterno- a non farli percepire l’importanza di quel che aveva compreso, cambiando, così, la storia del mondo…Buridano, infatti, grazie alla sua matrice teologica, la fede nella creazione ex nihilo et in temporibus, in rispetto al dogma espresso nel IV Concilio lateranense (1215), trovò perfettamente naturale supporre che il moto inerziale fosse stato impresso in un momento iniziale, quello della creazione. Diversamente, per ragioni culturali, pensava Avicenna, il quale rifiutava in modo assoluto un punto d’inizio. Parimenti, tutto il mondo culturale greco, Aristotele e Tolomeo compresi- respingeva con forza l’idea di un inizio assoluto del moto. Il mondo “doveva”essere increato, senza fine e senza inizio. Diversamente, per un cristiano era “obbligatorio”credere in tale inizio e, dunque, ricercare in tal senso. Le parole di Jaki, su questo punto, sono illuminanti. “Siccome un cerchio non contiene un punto diverso dagli altri, un movimento circolare non evoca un punto di partenza assoluto. Imprigionato da questa visione del mondo Avicenna non potè trovare in essa un invito ad applicarvi la sua idea di moto inerziale. Fu così che il mondo musulmano perse la sua occasione d’oro di arrivare per primo a formulare una fisica che gli avrebbe permesso il controllo del mondo fisico”. Impressionante e inaspettato…

.jpeg)

.jpeg)

, Filippo,.jpg)

%2C%20ph.%20Nifos%C3%AC%2C%20LGT.jpg)